1359-1380 «Великая замятня» смена в «Золотой Орде» 21 хана, появление на политической арене тысячника Мамая, действующего от имени хана, которого от приводил к власти. Не будучи чингизидом, он не имел прав на ханский престол, только на место беклярбека.

10.04.1371 - из Орды приезжает Михаил Александрович Тверской с ярлыком на великое княжение от «Мамаева царя» (Мухаммед-хана). Русские князья не поддерживают Михаила Тверского и в «Мамаеву Орду» отправляется Дмитрий Иванович.

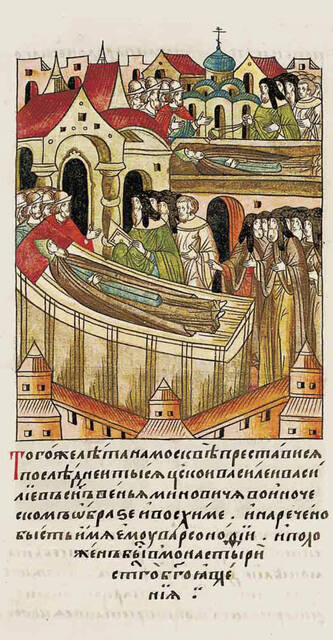

«На исходе осени» 1371: «И потомъ князь велькій Дмитрей въ Орду поиде, и подаа сребра много отъ великого княженія…»(Твер.1371), Дмитрий договорился о пониженной ставке Дини и выкупил много «должников» из плена, в частности, молодого тверского князя Ивана, заплатив за него 10т₽ (огромная по тем времена сумма).

1372 Урус-хан занимает столицу «Золотой Орды» Сарай-Бату, Тохтамыш (1376) бежит в Самарканд к Тимуру (Тамерлану), где находят поддержку. С 1377 года начинаются попытки Тохтамыша с помощью войск Тимура получить власть в Орде.

1372-1374 Усобица между Московским, Рязанским и Тверским княжествами.

12.07.1372 Михаил Александрович Тверской вместе с литовским Ольгердом предприняли поход на Москву, но были разбиты у Любутска.

1374 Мамай планирует поход на Сарай-Бату, в связи с чем требует с Дмитрия Ивановича, у которого был ярлык на княжение, увеличенную дань.

Ноябрь 1374 общекняжеский съезд в Переяславле-Залесском по случаю рождения второго московского князя Юрия. Присутствуют митрополит Алексей и игумен Сергий Радонежский. На съезде было решено с одобрения церкви не платить в Орду дань, а готовиться к общерусской битве.

В том же году в Москве умер тысяцкий Василий Васильевич Вельяминов и должность московского тысяцкого, которое должен был занять не его сын Иван, упраздняют. Затаив обиду, сын Василия Вельяминова Иван вместе с также недовольным купцом Некоматом Сурожаниным, бежит в 1375 к тверскому князю Михаилу Александровичу «со многою лжею и льстивыми словами», видимо, поведав о решении переяславского съезда, поскольку тверской князь отправляет обоих в Орду, а сам едет за помощью в Литву. Вскоре из Орды возвращается Некомат с ханским послом и ярлыком на великое княжение тверскому князю. Михаил Александрович объявляет войну Дмитрию Ивановичу, но из русских князей его никто не поддержал, более того, вместе с Дмитрием выступили единым фронтом против Твери. Многочисленное войско осадило город и вынудило Михаила подписать мир, по которому он и его потомки не претендуют ни на великое княжение Московское, ни на Новгородское, ни на Владимирское.

В том же 1374 году нижегородцы перебили послов Мамаевых, включая старшего Сарайку, а с ними 1500 татар.

02.08.1377 поражение объединенных русских войск на реке Пьяне ордынскими войсками Арапши.

11.08.1378 битва на реке Воже, победа объединенного русского войска.

Теперь подошли к судьбе интересующего нас "попа Ивана Вельяминова", заточенного в тот же церковный дом, где ранее был Даниил Заточник:

- "Мы упоминали об уничтожении сана тысяцкого в Москве и о поведении Ивана Вельяминова и Некомата Сурожанина; мы видели, что Некомат возвратился из Орды в Тверь с ханским ярлыком для князя Михаила; но Вельяминов остался в Орде и, как видно, продолжал свои происки в стенах московских; летописец говорит глухо: «Много нечто нестроения бысть». В битве на Воже русские поймали какого-то попа, шедшего с татарами из Орды по поручению Ивана Вельяминова; у этого попа обыскали ядовитые коренья, допросили его и сослали в заточение. В 1378 году Вельяминов сам решился явиться на Руси, но следы его были открыты, он схвачен в Серпухове и приведен в Москву. На Кучковом поле, где теперь Сретенка, была совершена первая торжественная смертная казнь, и был казнен сын первого сановника в княжестве; летописец говорит: «Бе множество народа стояща, и мнози прослезишась о нем и опечалишась о благородстве его и величестве его».

---

Соловьев С.М. История России с древнейших времен, Т.3, Гл.7